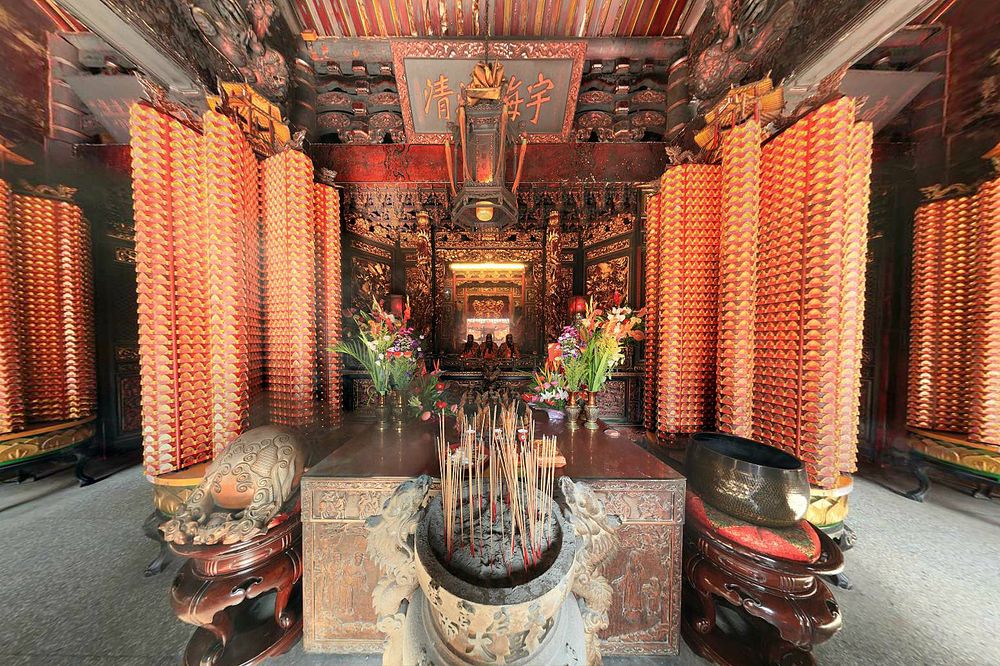

凌霄寶殿

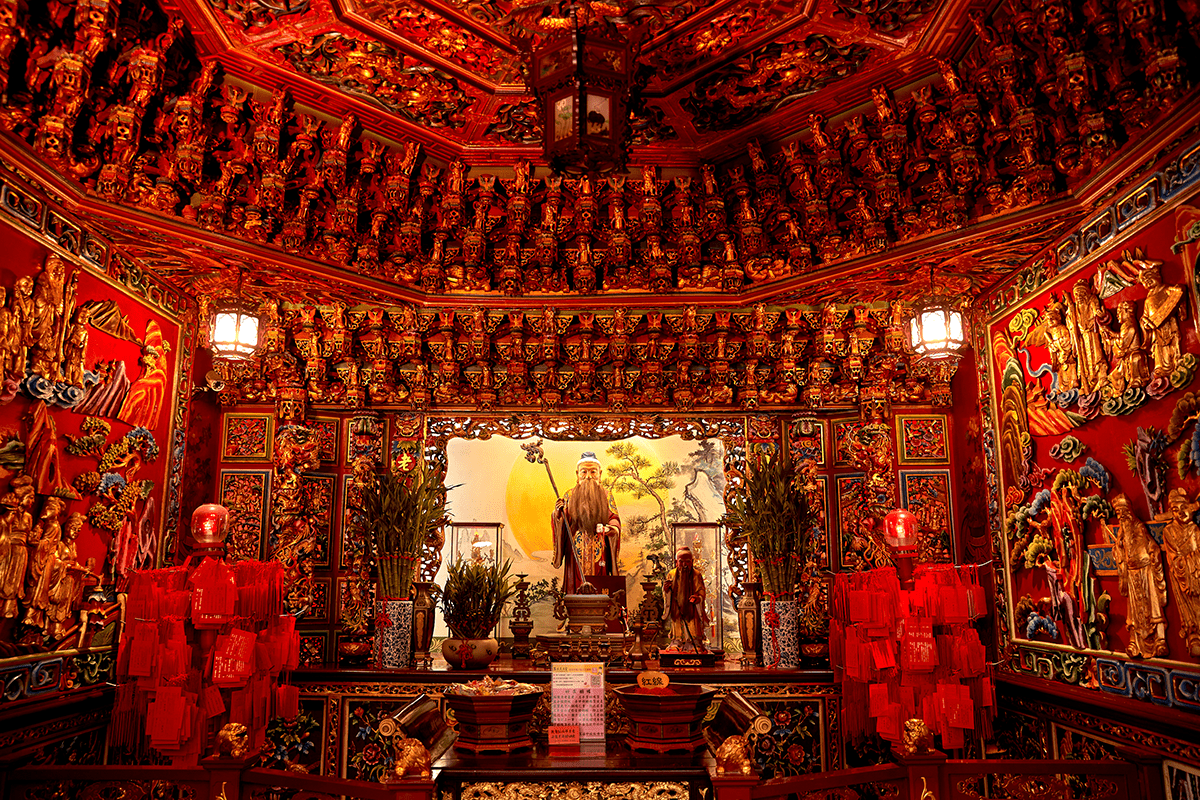

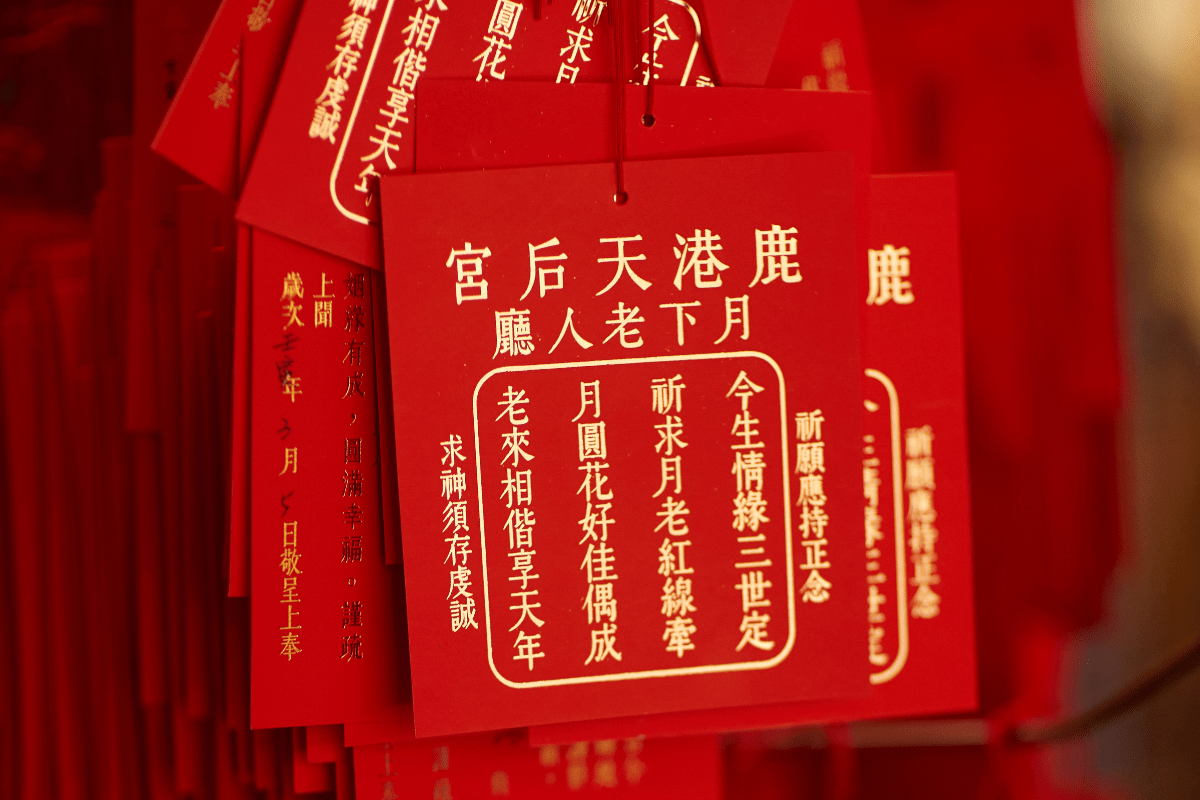

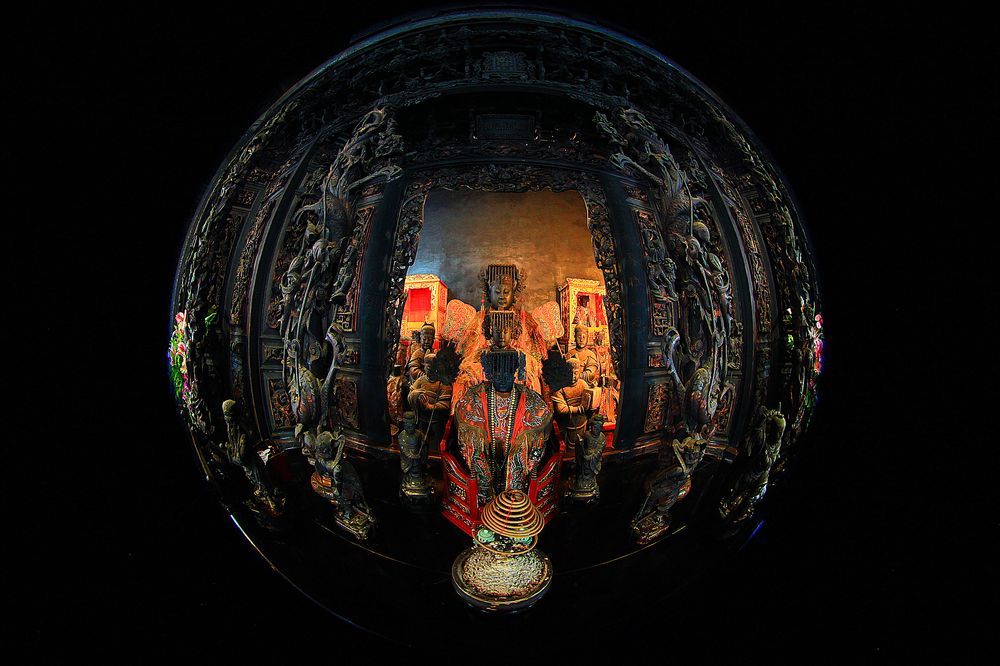

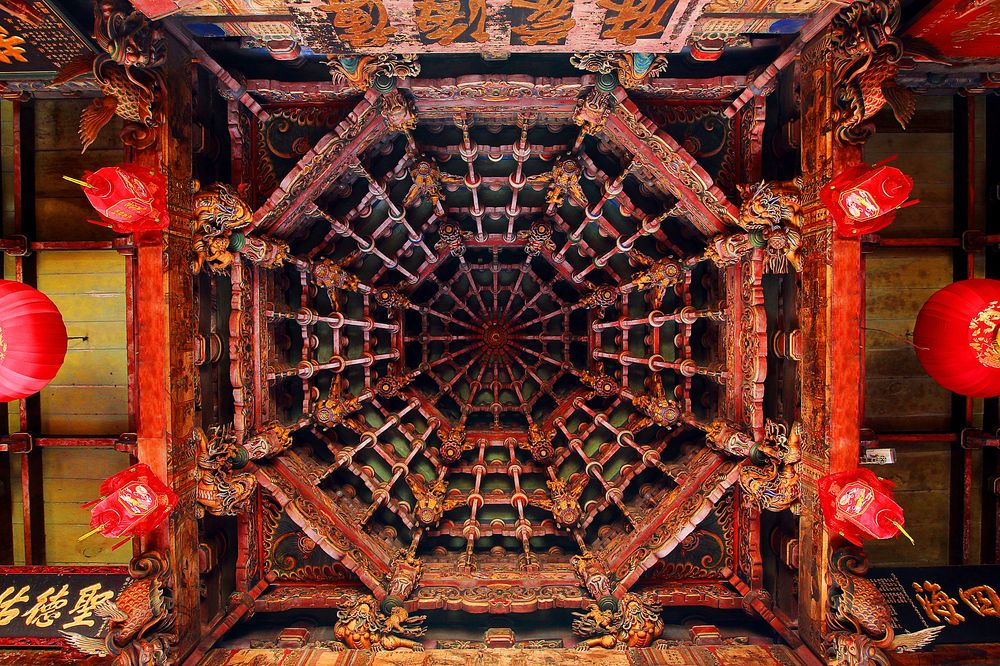

凌霄寶殿為五開間的格局,外面露台為八角型。凌霄寶殿主祀玉皇大帝及三官大帝,兩旁配祀有觀音菩薩、五榖大帝、女媧娘娘及水僊尊王。玉皇大帝並未雕塑神像,而是以一塊「聖旨牌」上書「玉皇大帝」,以示對民間信仰中掌管神界者的尊崇。玉帝駕前有二位護法,分別為民間信仰中的玄天上帝與道教始祖張天師,造型一黑一白,一威一慈相互襯映,令人心生肅穆。神龕前方另供奉三官大帝,分別為天官、地官、水官。「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」,鹿港於農曆正月初九有拜天公的傳統習俗,為過年時最莊嚴神聖的祭典,家家戶戶除在家中拜天公外,初九當天仍會攜家帶眷來到天后宮拜拜,為鹿港年節時的一大節慶。